Método científico

Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios No.

220

Sistema Autoplaneado

Asignatura Química I

Cómo se utiliza el método científico para probar una hipótesis.

Introducción

Introducción

Una investigación biológica generalmente empieza con una observación, esto es, con algo que llama la atención del biólogo. Por ejemplo, un biólogo que estudia el cáncer puede notar que cierto tipo de cáncer no responde a la quimioterapia y preguntarse por qué pasa eso. Una ecóloga marina, al observar que los arrecifes de coral de su lugar de estudio se decoloran (se vuelven blancos), puede empezar una investigación para entender las causas de ese fenómeno.

¿Qué hacen los biólogos para dar seguimiento a esas observaciones? ¿De qué manera puedes tú dar seguimiento a tus observaciones del mundo natural? En este artículo analizaremos el método científico, un método lógico para la resolución de problemas usado por biólogos y muchos otros científicos.

El método científico

En los fundamentos de la biología y otras ciencias se encuentra un método de resolución de problemas llamado método científico. El método científico tiene cinco pasos básicos (y un paso más de "retroalimentación"):

- Se hace una observación

- Se plantea una pregunta

- Se formula una hipótesis o explicación que pueda ponerse a prueba

- Se realiza una predicción con base en la hipótesis

- Se pone a prueba la predicción

- Se repite el proceso: se utilizan los resultados para formular nuevas hipótesis o predicciones.

El método científico se usa en todas las ciencias (entre ellas, la química, física, geología y psicología). Los científicos en estos campos hacen diferentes preguntas y realizan distintas pruebas, sin embargo, usan el mismo método para encontrar respuestas lógicas y respaldadas por evidencia.

Ejemplo del método científico: no se tuesta el pan

Acerquémonos intuitivamente al método científico aplicando sus pasos a la resolución de un problema cotidiano.

1. Haz una observación

Supongamos que tienes dos rebanadas de pan, las pones en el tostador y presionas el botón. Sin embargo, tu pan no se tuesta.

2. Plantea una pregunta

¿Por qué no se tostó mi pan?

3. Elabora una hipótesis

Una hipótesis es una respuesta posible a una pregunta, que de alguna manera puede ponerse a prueba. Por ejemplo, nuestra hipótesis en este caso sería que el tostador no funcionó porque el enchufe tomacorriente está descompuesto.

Esta hipótesis no es necesariamente la respuesta correcta, sino una posible explicación que podemos comprobar para ver si es correcta o si necesitamos proponer otra.

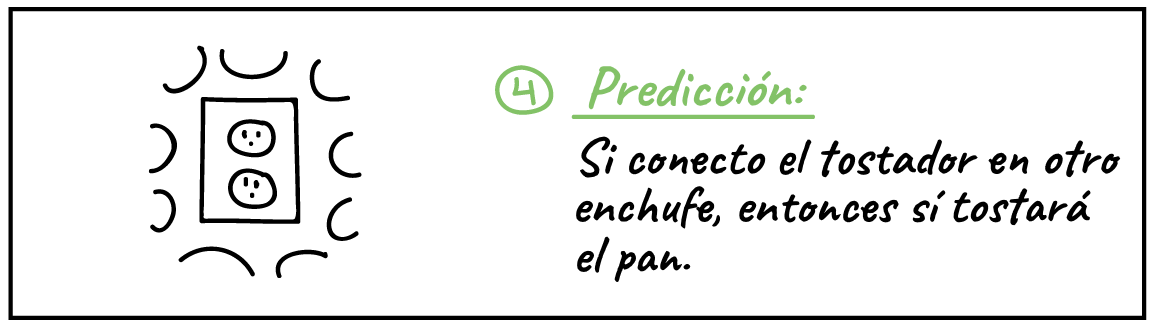

4. Haz predicciones

Una predicción es un resultado que esperaríamos obtener si la hipótesis es correcta. En este caso, podríamos predecir que si el enchufe de corriente está descompuesto, entonces conectar el tostador en otro enchufe de corriente debe solucionar el problema.

5. Pon a prueba las predicciones

Para probar la hipótesis, necesitamos observar o realizar un experimento asociado con la predicción. En este caso, por ejemplo, podríamos conectar el tostador en otro enchufe y ver si funciona.

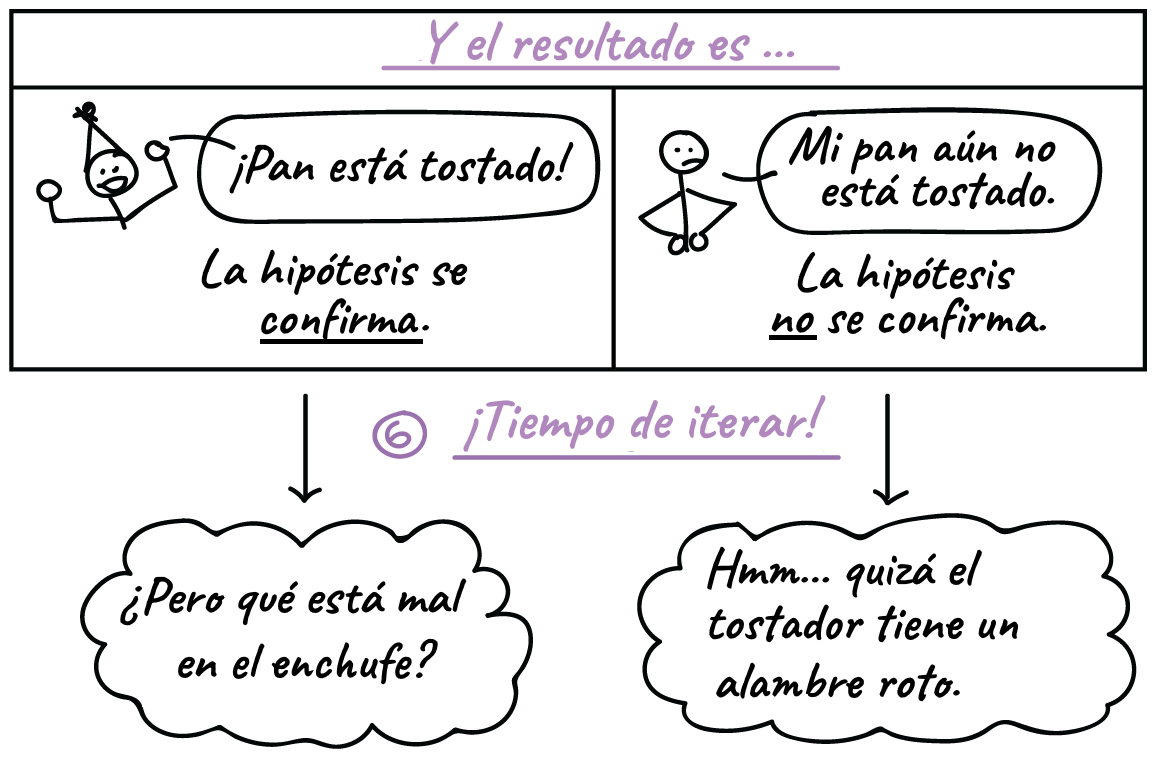

- Si el tostador sí funciona, entonces la hipótesis es viable, y es probable que fuera correcta.

- Si el tostador no funciona, entonces la hipótesis no es viable, y es probable que fuera incorrecta.

Los resultados del experimento pueden apoyar o contradecir (oponerse) la hipótesis. Los resultados que la respaldan no prueban de manera contundente que es correcta, pero sí que es muy probable que lo sea. Por otro lado, si los resultados contradicen la hipótesis, probablemente esta no sea correcta. A menos que hubiera un defecto en el experimento (algo que siempre debemos considerar), un resultado contradictorio significa que podemos descartar la hipótesis y proponer una nueva.

6. Repite

El último paso del método científico es reflexionar sobre nuestros resultados y utilizarlos para guiar nuestros siguientes pasos.

- Si la hipótesis fue respaldada, podríamos realizar otras pruebas para confirmarla, o bien revisarla para que sea más específica. Por ejemplo, podríamos investigar por qué el enchufe está descompuesto.

- Si la hipótesis fue rechazada, elaboraríamos una nueva. Por ejemplo, la siguiente hipótesis podría ser que hay un alambre roto en el tostador.

En la mayoría de los casos, el método científico es un proceso repetitivo. En otras palabras, es un ciclo más que una línea recta. El resultado de una ronda se convierte en la información que mejora la siguiente ronda de elaboración de preguntas.

Método Científico:

1. Observación y

Planteamiento del problema.

Imaginen que una persona sostiene con

las manos una bola de billar y una pluma de ave y desea averiguar cuál de estos

objetos caerá al suelo primero si se los suelta desde la misma altura y al

mismo tiempo. Lo que la persona hace primero es desarrollar una

2. Desarrollo de la

Hipótesis

"Me parece que la bola caerá al

suelo antes que la pluma

si suelto ambos al mismo tiempo y desde

la misma altura."

3. Experimentación

Luego, la persona deja caer la bola de

billar y la pluma un cierto número de veces recolectando datos al anotar en un

cuaderno cuál de los objetos cayó al suelo primero cada vez. Luego de haber

dejado caer los objetos las veces deseadas, la persona debe anotar sus

resultados.

4. Análisis de los Datos.

Finalmente, luego de haber demostrado

que la bola de billar llegó al suelo primero en todas las ocasiones, la persona

podría concluir que su hipótesis parece correcta.

5. Conclusiones.

La bola sí llega al suelo primero y de esta manera, los datos se recolectan

para comprobar una hipótesis y el análisis de los datos se usan para probar o

rechazar una teoría.

NOTA:

Te hacemos notar que en realidad se ha llegado a la conclusión incorrecta.

Durante muchos años se

pensó que la idea propuesta por el filósofo griego Aristóteles, quien sostenía

que los cuerpos pesados caen más rápido que los cuerpos ligeros era una total

verdad. Casi dos siglos después, el científico italiano Galileo Galilei

cuestionaba esta idea aristotélica y afirmaba que los cuerpos, tanto los

ligeros como los pesados, caen con la misma rapidez.

Se dice que,

en 1591, Galileo, siendo profesor de la Universidad de Pisa, congregó a un

grupo de maestros para que fueran testigos de un importante experimento.

Galileo, con la ayuda de un par de asistentes, subió a lo alto de la Torre de

Pisa para dejar caer simultáneamente dos grandes esferas, una de madera y otra

de plomo. Las esferas llegaron al piso al mismo tiempo. Si Aristóteles hubiera

tenido razón, la esfera de plomo habría llegado mucho antes al piso. La conclusión

a la que llegó Galileo es que en ausencia de aire, al no existir sustentación

alguna (rozamiento con el aire), los cuerpos aplanados, como la pluma o una

hoja de papel con su cara paralela al piso, caen tan rápido como una pelota.

En 1642, el científico

irlandés Robert Boyle confirmó este resultado al dejar caer una bala de plomo y

una pluma dentro de un recipiente de vidrio al cual se le extrajo el aire. Con

este experimento, Boyle demostró que la única fuerza que reduce la velocidad de

los cuerpos en su caída es la resistencia del aire.

En 1971, la misión

Apolo XV llegó a la Luna, que carece de atmósfera. El astronauta David Scott

dejó caer desde la misma altura y al mismo tiempo un martillo y una pluma; para

maravilla de los miles de televidentes que presenciaban este experimento en la

Tierra, ambos objetos alcanzaron el suelo lunar al mismo tiempo, con lo que el

astronauta exclamó:

Ejercicio:

1. Un agrónomo se preguntaba porque las

nochebuenas sólo florecen en invierno y decidió hacer un experimento.

Identifica los pasos del

método científico en este experimento y anota las letras que correspondan en el

paréntesis:

( ) Problema

|

a. Se colocaron 50 plantas de nochebuena en un cuarto oscuro, en la

época de verano, proporcionándoles luz artificial durante 10 horas para

simular días invernales, y otros 50 a la luz natural.

|

( ) Hipótesis

|

b. ¿Por qué las nochebuenas sólo florecen en

invierno?

|

( ) Diseño experimental

|

c. A los 50 días de que se inicio el experimento,

las plantas de nochebuena experimentales florecieron y la otras no.

|

( ) Resultados

|

d. Tal vez las horas de luz (foto período)

determinan si una planta florece o no. Si es así las nochebuenas

expuestas a luz de día corto, de 10 horas florecerán.

|

( ) Conclusiones

|

e. Las nochebuenas son plantas de foto período

corto y por eso sólo florecen en invierno.

|

Cual es la respuesta

ResponderEliminar